Habiller la ville pour le changement climatique

Les citadins français sont de plus en plus nombreux à s’équiper de climatiseurs pour supporter les nouveaux records de chaleur. Il devient donc urgent d’adapter les villes au changement climatique. Parmi les nombreuses techniques de rafraîchissement passif, on oublie souvent l’usage du textile. Pourtant, voiles d’ombrages et linges humides ont longtemps permis de rafraîchir les rues et les logements sans électricité.

« La ville du début du XXème siècle était sans doute mieux protégée de la chaleur que celle d’aujourd’hui ». Clément Gaillard est fondateur du bureau d’études bioclimatique et microclimatique Freio. Spécialiste de la lutte contre les îlots de chaleur urbains, il propose de renouer avec les pratiques de nos ancêtres qui habillaient les villes en fonction des saisons.

Pouvez-vous vous présenter et expliquer comment vous en êtes venu à vous intéresser à l’usage du textile dans la construction des villes ?

Je suis urbaniste et designer de formation, spécialisé dans la prise en compte du climat en architecture et en urbanisme, ce que l’on appelle la conception bioclimatique.

Je me suis intéressé au textile en étudiant l’histoire de la protection des villes contre la chaleur. Je me suis rendu compte que le textile avait longtemps joué un rôle important, que ce soit pour protéger les bâtiments ou les rues contre les rayons du soleil. Les voiles tendues ou autres dispositifs similaires faisaient ainsi partie intégrante du paysage urbain exposé à la chaleur.

Cette question m’a passionné, car elle combine l’adaptation des villes au changement climatique et un renoue avec un patrimoine ou une histoire urbaine souvent oubliée.

Pourquoi le textile est-il particulièrement adapté pour rafraîchir les villes ?

Le textile présente un intérêt particulier pour l’architecture et l’urbanisme, grâce à une propriété très simple mais fondamentale : il permet de couvrir de grandes surfaces pour apporter de l’ombre tout en pesant très peu. Dans l’essentiel, un simple voile d’ombrage installé sur une rue apporte déjà un gain significatif, indépendamment du type de textile utilisé. Ensuite, le choix précis du textile comme sa couleur, sa taille, sa densité vient affiner l’efficacité du dispositif.

On peut établir une analogie très simple entre le corps humain et le bâtiment : tout comme nous adaptons nos vêtements en fonction des saisons, par exemple en ajoutant une veste lorsqu’il fait plus froid, les bâtiments ont aussi besoin d’une “couche” adaptée aux conditions climatiques.

Vos recherches sur l’histoire du textile montrent qu’il a longtemps fait partie du quotidien des citadins. Quels usages et quelles formes avez-vous pu identifier ?

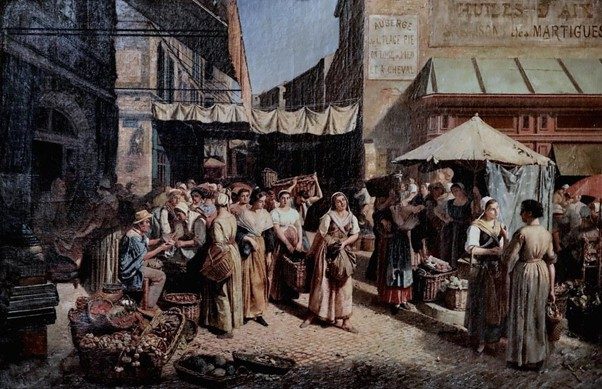

En observant de vieilles cartes postales, des témoignages anciens ou des documents historiques, on se rend compte que le textile occupait autrefois une place beaucoup plus importante dans la ville. Par exemple, en examinant de vieilles peintures de Séville ou d’Avignon du XIXᵉ siècle, on voit de grandes places et de rues couvertes par d’imposantes toiles, parfois sur des longueurs très importantes. Certaines rues étaient presque entièrement dans l’obscurité.

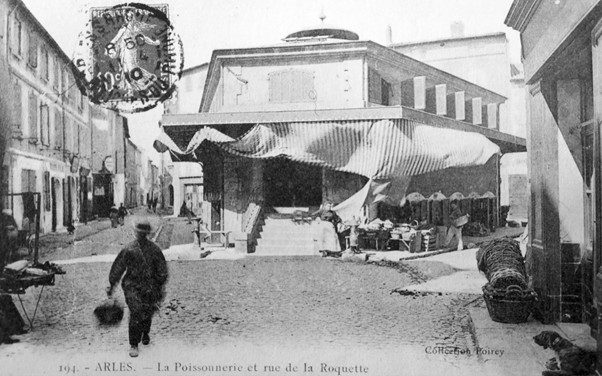

Carte postale d’Arles : un patrimoine de protection solaire. © Clément Gaillard

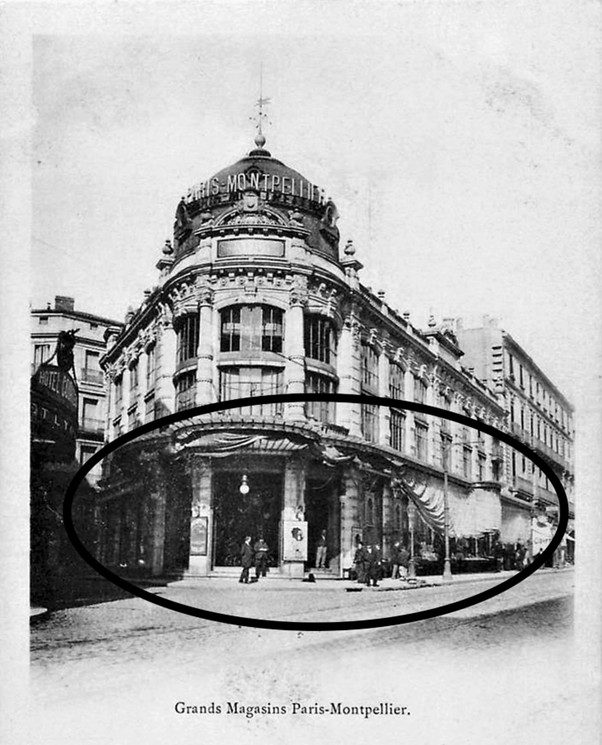

Carte postale de Montpellier : une devanture de magasin protégée du soleil. © Clément Gaillard

À une échelle plus domestique, il est intéressant de noter que l’idée actuelle selon laquelle l’isolation thermique est fixe et intégrée aux murs ou à l’enveloppe d’un bâtiment est assez récente. Historiquement, l’isolation thermique était souvent mobile. Dans les châteaux, par exemple, on suspendait en hiver des tapisseries pour réduire le volume à chauffer et limiter le contact avec les murs de pierre, qui absorbaient la chaleur. Dans Hamlet, Polonius se cache derrière une tapisserie suspendue, ce qui montre qu’on imaginait un espace entre le mur et le tissu.

Vous expliquez que l’intensification du trafic et des usages de la rue, couplés à l’arrivée de la climatisation, a entraîné leur abandon progressif. Aujourd’hui, comment pourrait-on organiser leur gestion pour les réintroduire dans la ville ?

Si l’on envisage de développer ce type de dispositif, deux pistes sont possibles. La première consiste à confier l’installation des voiles d’ombrage aux services municipaux, comme ceux qui s’occupent aujourd’hui de poser les guirlandes de Noël ou d’autres décorations urbaines.

Mais ce n’est pas si simple car une toile d’ombrage est très efficace pendant la journée, mais elle peut également limiter le refroidissement nocturne. L’idéal serait donc de pouvoir ombrager le jour et replier la toile la nuit. Or, ce n’est pas réaliste de compter sur les services municipaux pour intervenir chaque soir, surtout en plein été.

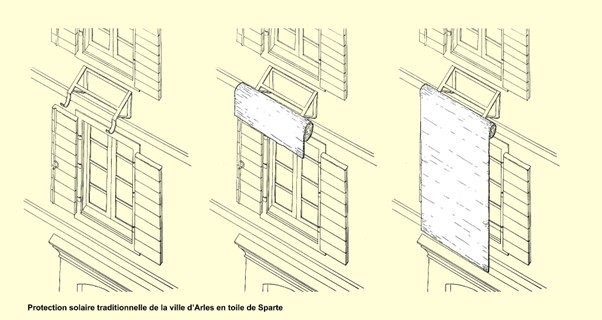

Un système d’ombrage en roseau découvert à Arles. © Clément Gaillard

Cela mène alors à la deuxième piste : l’implication des habitants dans la gestion de ces dispositifs. Cette pratique existe déjà dans certains pays, comme en Espagne, où les usagers ouvrent et ferment les voiles d’ombrage, appelés toldos, selon le moment de la journée. Cela reflète ce que j’appelle une « culture climatique » ou une « culture de la chaleur » : adopter des gestes quotidiens pour mieux se protéger du climat.

Mais cette implication représente une responsabilité importante et une charge mentale supplémentaire, parfois contraignante. Elle soulève de nombreuses questions sur qui peut réaliser ces gestes et comment ils s’intègrent dans leur quotidien, ce qui en fait autant une question pratique que politique.

Pouvez-vous citer des exemples de réintroduction du textile dans l’espace urbain ?

Certaines villes prennent le sujet très au sérieux. Une petite ville près de Toulon a installé des voiles d’ombrage il y a quelques années pour lutter contre la surchauffe, dans le cadre de leur stratégie de rafraîchissement. Un autre exemple notable est l’ombrière de Bellecour à Lyon.

Certaines initiatives ont été surtout motivées par l’effet « Instagrammable » de ces espaces, qui renforce également leur attractivité économique. C’est le cas des villes qui installent des parapluies dans les rues pour ombrager. Ces dispositifs sont souvent importés, fragiles et peu adaptés aux conditions locales : un simple coup de mistral peut les casser.

Autre exemple, Rennes a développé ce qu’ils appellent un « ciel de rues » : une rue commerciale couverte de petites bandelettes colorées, créant un dégradé du bleu au vert. Bien que ce soit du tissu plastique, cette installation permet à la fois de réactiver l’espace public, d’attirer les visiteurs et d’améliorer le confort des rues.

À l’international, on trouve également des exemples remarquables à Shanghai, où l’agence all(zones) propose de magnifiques voiles d’ombrage avec des dégradés de couleurs et aux principes de pliage sophistiqués.

Quels sont aujourd’hui les principaux freins — qu’ils soient réglementaires, techniques ou même culturels — à la mise en place de voiles d’ombrage dans l’espace public ?

La première contrainte est d’ordre patrimonial. Dans de nombreux centres anciens, on considère que les voiles d’ombrage peuvent nuire aux perspectives urbaines ou à la mise en valeur des monuments. Personnellement, je ne partage pas cet argument, mais il existe bel et bien.

Pour les mêmes raisons, on se heurte aussi à des contraintes mécaniques : comme les voiles d’ombrage prennent le vent, elles doivent résister fortement à l’arrachement. Or, on ne connaît pas toujours la composition des façades anciennes, ce qui rend les points d’ancrage difficiles à sécuriser.

Une troisième contrainte concerne l’accès des pompiers aux façades en cas d’intervention. Pour certaines collectivités, ce n’est pas un sujet, car les voiles peuvent être facilement retirées, mais pour d’autres, cela reste un frein réel à leur installation.

Et en termes d’impact écologique, est-ce un dispositif vraiment viable ?

Il faut garder les ordres de grandeur en tête. Un mètre cube de béton armé c’est 300 à 400 kilos de CO₂. Pour la même quantité d’émission, on peut fabriquer 50 à 100 mètres carrés de textile.

Le transport de ces textiles reste effectivement polluant. Mais il existe des solutions plus vertueuses. En France, nous disposions d’un savoir-faire local d’utilisation de ressources végétales, d’un patrimoine textile biosourcé. Autour de Montpellier, on produisait des toiles à partir de genêt. Cette plante rustique pousse facilement sur des terres pauvres et donne un textile extrêmement résistant. Une nappe en toile de genêt pouvait servir pendant cinquante ans avant d’être réutilisée pour fabriquer une chemise.

Près de Nîmes, on produisait autrefois des scourtines, de gros tapis en fibre de coco utilisés pour compresser les olives dans la fabrication de l’huile. Aujourd’hui, certaines scourtineries utilisent cette fibre végétale naturelle pour fabriquer des voiles d’ombrage, destinées à couvrir des espaces publics, des pergolas ou d’autres installations.

Ce savoir-faire local implique toutefois une dimension économique. Un mètre carré de textile locaux en coco ou en genêt peuvent coûter jusqu’à dix fois plus chers qu’un mètre carré de polyester fabriqué en Chine. Mais au-delà du coût, c’est important de dire que ces textiles racontent une histoire. Comme dans le cas du « ciel de rues » de Rennes, une rue ombragée avec du textile devient une exposition, une attraction pour des dizaines de milliers de personnes.

Et pourquoi pas tout simplement planter des arbres qui au-delà de l’ombrage contribue au stockage de CO2 et à la biodiversité ?

Oui, l’arbre reste indispensable mais le milieu urbain n’est pas souvent favorable à sa croissance. Un arbre a besoin d’espace racinaire et aérien pour se développer, et impose des contraintes d’entretien, comme l’arrosage ou le ramassage des feuilles. Pour moi, il n’y a pas d’opposition entre arbres et voiles d’ombrage, ils sont complémentaires.

L’un des avantages des voiles est de fournir un ombrage immédiat. Là où un arbre mettra 10 à 15 ans pour atteindre sa taille adulte et offrir une protection solaire suffisamment généreuse. On peut donc également envisager les voiles comme une solution temporaire pour compenser la jeunesse des arbres, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur pleine maturité.

A quoi ressemblerait la ville “habillée” de demain ?

Une « rue habillée » en été ressemblerait à certains souks, où les textiles et voiles suspendus créent des espaces très colorés et ombragés. Les façades des bâtiments seraient masquées par les voiles en été et réapparaîtraient en hiver. Un rythme saisonnier s’installerait avec les textiles à l’extérieur en été et à l’intérieur en hiver. Le grand ménage saisonnier pourrait devenir un rituel biannuel où l’on rangerait et sortirait les textiles. Cela raconte une ville qui est construite en épaisseurs successives que l’on enlève et l’on remet.