Graffiti : et si on changeait d’approche ?

Le graffiti est au centre de nombreuses controverses : « art légitime », expression contestataire ou dégradation ? Tandis que certains styles s’invitent jusque dans les musées, d’autres restent l’objet d’une lutte sans relâche. L’effacement représente un coût important, mais la lutte anti-graffitis prend différentes formes, de la répression à la compromission. Elle fait aussi le lit de discours sécuritaires à l’encontre de la jeunesse populaire. Au-delà du débat sur la qualité esthétique, qu’est-ce qui se joue derrière l’anti-graffitisme ? Dans un contexte d’austérité budgétaire, faut-il continuer à dépenser des millions pour l’effacement ?

On sait que le graffiti est loin d’être un fait nouveau. Les habitants de Pompéi et d’Herculaneum gravaient déjà des mots et des images sur les murs de la cité. Les inscriptions murales semblaient alors faire l’objet d’un laisser-faire de la part des autorités. Ces messages politiques, ces dédicaces et ces annonces informelles auraient donc toujours fait partie du paysage urbain.

C’est dans les années 90, après l’essor du graffiti moderne et du tag aux Etats-Unis, et son importation dans les villes Européennes, que des politiques répressives ont fait leur apparition. Aujourd’hui, des millions d’euros d’argent public (en moyenne 6 millions par an pour la ville de Paris, 1,4 millions pour la métropole de Lyon) sont dépensés chaque année par les municipalités et les compagnies de transport pour l’effacement des écrits et la poursuite des graffeurs. Et pourtant, chaque tag effacé fait rapidement place à d’autres, et de nouvelles générations de writers succèdent aux anciens. Alors, dans un contexte d’austérité budgétaire, faut-il continuer à investir de tels moyens dans une lutte qui semble sans fin ? Et si on changeait d’approche ?

Un mur portant les traces de multiples techniques de détagage. Crédit photo : CT.

Pourquoi tant de haine ?

Si certains considèrent volontiers le graffiti comme une expression artistique, nombreux sont ses détracteurs qui luttent sans relâche pour le voir disparaître. Les discours officiels le qualifient de nuisance visuelle ou d’atteinte au cadre de vie. Des riverains se mobilisent, militent pour une « tolérance zéro » et exigent plus de fermeté de la part des municipalités. Leurs arguments sont souvent liés à des préoccupations sécuritaires : pour de nombreuses personnes étrangères à la sous-culture du graffiti, la présence de ces graffitis provoque un sentiment d’insécurité. Comment de simples peintures murales en viennent-elles à inspirer de telles inquiétudes ? Pour tenter de comprendre ce phénomène, il est intéressant de revenir à l’histoire de la répression du graffiti, et plus particulièrement à la théorie criminologique qui la sous-tend : la théorie de la vitre brisée.

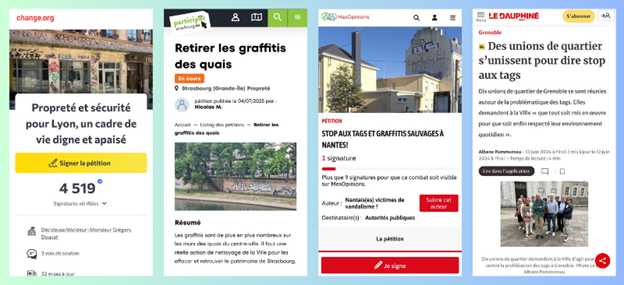

Des pétitions et mobilisations anti-graffiti ont été initiées dans de nombreuses villes françaises.

La théorie de la vitre brisée : quand le désordre invite la criminalité

La théorie de la vitre brisée (broken window theory dans sa version originale) prend son origine dans un article publié dans le journal The Atlantic en 1982. Les auteurs, le criminologue G.H. Kelling et le politologue J.Q. Wilson, font l’hypothèse que des signes mineurs de désordre (comme le graffiti, la mendicité, ou le commerce informel) invitent à des formes plus sérieuses de criminalité. Le mécanisme supposé est une réaction en chaîne. Une fenêtre brisée non réparée donne l’impression que la communauté néglige l’entretien du quartier, donc que le contrôle social ne fonctionne plus. Ceci encouragerait à commettre de nouvelles incivilités, l’accumulation desquelles attirerait les criminels y voyant un lieu pour accomplir de plus graves méfaits en toute impunité. Laisser le graffiti en place mènerait ainsi inévitablement à une hausse de la criminalité et de l’insécurité dans la zone alentour.

Les auteurs de cette théorie s’inscrivent dans un mouvement néoconservateur, en lien avec Edward C. Banfield et Milton Friedman. Il en est de même de Giuliani, le maire de New York qui l’a popularisée dans les années 90. Leur vision du maintien de l’ordre se base sur une conception de l’humanité (et en particulier des classes populaires) comme instinctivement prédatrice et destructrice. La présence policière serait donc essentielle pour juguler ces instincts primitifs en assurant le respect de normes de comportement civilisé.

Un bâtiment couvert de graffitis dans le quartier de Jean-Macé, Lyon. Crédit photo : CT.

Une théorie sans base empirique solide ?

La broken window theory a fait l’objet de nombreuses études tentant de vérifier le lien de causalité entre désordre mineur et criminalité. Plusieurs décennies plus tard, les sciences sociales semblent s’accorder sur l’absence de preuves solides. Si la présence d’un graffiti semble bien avoir un effet tache d’huile (invitant d’autres graffeurs à peindre sur le même mur), il ne semble pas exister de lien causal entre graffiti et criminalité.

Tolérance zéro et discriminations

Quoi qu’il en soit, cette théorie reste très présente dans les discours et permet de justifier des politiques de tolérance zéro, qu’il faudrait intervenir rapidement sur les signes de désordre pour stopper leur prolifération. Il s’est avéré que la répression policière des délits mineurs mène à la criminalisation de populations déjà marginalisées. L’approche “Broken Windows” a surtout été appliquée dans des quartiers pauvres avec des populations minorisés. De plus, le flou dans la définition du “désordre » encourage la discrimination envers des groupes minoritaires de la part de la police (Stewart 1998). Par exemple, dans les communautés dominicaines ou latino, passer du temps dans les escaliers est une forme de contrôle social alors que James Q. Wilson interprète cette pratique comme un signe de désordre.

œuvre de Tapas-Nocturne à Villeurbanne. Crédit photo : CT.

Le graffiti, une menace pour l’attractivité et la valeur des propriétés ?

D’après la théorie de la vitre brisée, le désordre et les incivilités urbaines auraient des conséquences économiques désastreuses pour les villes ou quartiers concernés, faisant fuir les investisseurs et les entreprises souhaitant s’y installer. La valeur des propriétés est également affectée par l’image troublée du quartier. À l’inverse, policer sévèrement les incivilités permettrait de protéger l’attractivité et le dynamisme économique de ce dernier. Pour ce qui est des graffitis, ils sont soit indésirables, soit valorisés en street-art voire mis en tourisme, pouvant alors entraîner une gentrification. Dans une période de restriction budgétaire pour les municipalités, est-il vraiment judicieux de continuer à investir dans le détagage au détriment d’autres actions en faveur de la qualité de vie et du vivre ensemble ?

Une forme d’appropriation de la ville

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Hugo Spini (@whereverhugo_)

Alors que la publicité commerciale est omniprésente dans l’espace public en toute légalité, le graffiti, lui, fait désordre. Ses détracteurs promeuvent souvent une esthétique, historiquement bourgeoise, de l’ordre moral et de la propreté (voir la passionnante thèse de Julie Vaslin sur l’ordre esthétique de la ville et la place du graffiti dans celui-ci). Outre la question de continuer à investir dans le détagage ou non, la lutte anti-graffiti interroge car au fond, il s’agit de définir pour qui est faite la ville. Qui a le droit de décider à quoi ressemblent les rues de son quartier ? Les jeunes générations ont-elles le droit d’être visibles dans l’espace public ?