Gentrification verte : Comment verdir sans exclure ?

De la verdure pour tous. Les villes investissent massivement dans leur renaturation pour s’adapter au changement climatique et améliorer la qualité de vie de leurs habitants. Le verdissement des quartiers populaires, en particulier, cherche à garantir une meilleure égalité d’accès aux espaces verts dans un souci de justice environnementale. Cependant, ces investissements sont à double tranchant : l’amélioration du cadre de vie peut entraîner une gentrification, et à terme détruire le tissu social du quartier qu’on visaient à améliorer. La nature en ville bénéficierait alors toujours aux plus aisés tout en renforçant l’exclusion des autres. Comment prévenir cette forme de gentrification et garantir l’accès à tous aux bienfaits du verdissement urbain ?

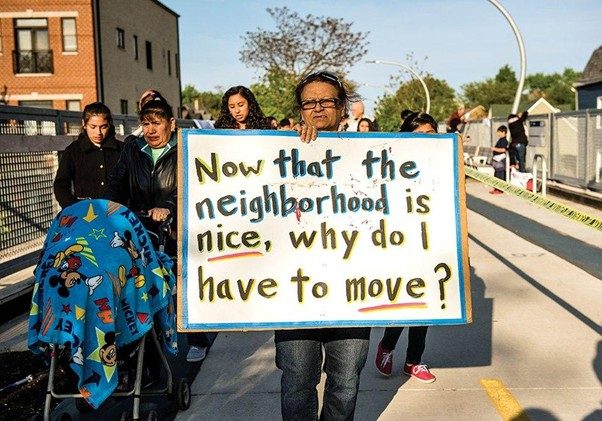

Manifestantes de la communauté latino à San Francisco. Crédit photo : Erudint, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Manifestantes de la communauté latino à San Francisco. Crédit photo : Erudint, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La gentrification verte, une nouvelle forme de gentrification ?

Le sujet de la gentrification est omniprésent dans les débats depuis plusieurs décennies, du milieu académique à la presse généraliste, de l’épicerie menacée d’expulsion au coffee-shop nouvellement installé. C’est un phénomène d’ampleur internationale qui semble se répéter inexorablement dans les quartiers populaires de centres-villes, les vidant de leurs populations et cultures d’origine. Ses mécanismes sous-jacents sont hétérogènes et complexes. Dans les premiers cas “classiques” étudiés, la gentrification découle du désinvestissement de quartiers ouvriers suite à la désindustrialisation. Ces quartiers sont progressivement appropriés par des classes plus aisées, entraînant une hausse de l’attractivité et des prix de l’immobilier. Ce phénomène résulte en la marginalisation et le délogement des habitants de classes populaires et pauvres. Des exemples typiques sont Shoreditch à Londres et Brooklyn à New York.

Le nouveau documentaire Green Divide du laboratoire Barcelonais BCNUEJ illustre une autre forme de gentrification liée aux politiques de verdissement urbain. Ici, c’est la création d’espaces verts et le développement des mobilités douces qui entraînent la hausse des prix de l’immobilier et l’éviction des plus pauvres. Tandis que les nouveaux arrivants s’approprient les lieux, les habitants historiques se sentent finalement exclus des espaces verts qu’ils avaient milité pour obtenir (comme à Boston). Il y a un fort sentiment de dépossession et d’injustice. Celles et ceux qui sont contraints de déménager atterrissent souvent dans des quartiers plus éloignés du centre, moins attractifs, plus bétonnés, plus pollués, et plus exposés aux conséquences du changement climatique. Ce qui renforce encore les inégalités en matière d’accès à l’emploi, de santé et d’espérance de vie. L’étude BCNUEJ recense des signes de gentrification dans environ 60% des quartiers où des espaces verts ont été aménagés entre 1990 et 2008. Ceux ayant subi de grands projets d’aménagement de fronts d’eaux étant particulièrement affectés.

Est-il possible de contrer ce processus excluant ? Un verdissement urbain équitable est-il possible ? Que mettent en place les municipalités et quelle est la place des collectifs habitants dans tout cela ?

Comprendre les mécanismes de la gentrification

Selon Zuk et al. (2018) la recherche en sciences sociales n’a pas encore bien défini ou quantifié dans quelle mesure les investissements publics catalysent le déplacement résidentiel. Les mécanismes de gentrification semblent trop hétérogènes et complexes, échappant à toute tentative de description universelle. Il est cependant nécessaire de comprendre ses rouages si l’on veut tenter de le combattre.

John Betancur propose de différencier les conditions de possibilité, qui sont universelles et structurelles, et les facteurs contingents, propres à chaque contexte, qui rendent ou non possible son apparition. Les conditions de possibilités sont les facteurs qui résultent du changement de régime sociétal et économique du XXème siècle et de la restructuration des villes qui en découle : désindustrialisation, émergence du marché de l’immobilier, périurbanisation, phénomène de déplacement et remplacement des classes sociales (théorisé par Ruth Glass) … Enfin, la production de quartiers “gentrifiables” (secteurs proches des centres-villes mais dont les prix immobiliers sont demeurés bas pour différentes raisons) et de classes “gentrifiantes” (classes moyennes, recherchant un logement proche du centre-ville, dans un quartier attractif mais plus abordable que l’ultra-centre, etc) participent à installer un contexte propice à la gentrification. Dans le cas de la gentrification verte (ou éco-gentrification), la tendance à la renaturation des villes, l’importance croissante accordée au bien-être et à la qualité environnementale dans les projets urbains, s’inscrivent dans les conditions de possibilité.

Lorsque les conditions structurelles sont présentes, c’est le contexte local qui déterminera si la gentrification a bel et bien lieu ou non. Cela inclut notamment les politiques locales de planification et les mobilisations habitantes. Contrairement aux conditions structurelles qui dépendent de processus systémiques à grande échelle, les contingences locales dépendent des volontés politiques des élus et habitants. Analysée ainsi, la gentrification n’est pas irrémédiable.

Que peuvent les municipalités ?

“Si on laisse faire les mécanismes du marché, l’arrivée du métro produit irrémédiablement la gentrification”. Pour la sociologue Sylvie Tissot, la gentrification – lorsqu’elle n’est pas programmée – découle d’un laisser-faire, d’une non-intervention politique. Il semble donc nécessaire de mettre en place des stratégies de prévention lors d’une opération de verdissement urbain. Voici un échantillon des mesures mises en place par les villes pour contrer les risques de délogement massif, mais aussi pour la préservation de la culture et l’histoire du quartier, et contre les autres formes d’exclusion que peuvent renforcer les nouveaux aménagements verts.

Super-îlot à Poblenou, Barcelone. Crédit photo : Futuropróssimo. CC-BY 4.0

À Barcelone : protéger les locataires

La ville de Barcelone développe un nouveau modèle d’urbanisme composé de super-îlots végétalisés et d’axes verts favorisant les mobilités douces. Le développement du premier super-îlot a provoqué une gentrification massive du quartier de Poblenou. Afin d’éviter que cela ne se reproduise sur les projets suivants, un certain nombre de mesures ont été mises en place en amont de l’intervention urbanistique. Pour prévenir la prolifération des bars et restaurants haut-de-gamme, la ville a décidé de suspendre les permis de construire et des changements d’activité des commerces. Pour limiter la hausse des prix du logement, elle a misé sur une augmentation de l’offre abordable : construction de 4 500 logements destinés à la location sur des terrains municipaux, dont certains ont été octroyés en droit d’usage à des coopératives de logement social comme La Borda ; acquisition par la mairie de plusieurs bâtiments pour en faire des logements sociaux dans les zones où la construction n’est pas possible ; obligation aux promoteurs d’inclure 30 % de logements abordables dans tout nouveau programme. De nouvelles normes ont été mises en place permettant à la mairie d’exproprier un logement après deux ans d’inoccupation, et un contrôle renforcé sur les locations de courte durée participe à la lutte contre la spéculation immobilière.

À Vienne, le logement social comme filet de sécurité

La capitale autrichienne est une inspiration affichée pour Barcelone. Janet Sanz, conseillère municipale, disait au Monde en 2019 : « Nous voulons ressembler à Vienne, pas à Venise ». À Vienne, environ 40% des logements sont des logements sociaux, ce qui représente le parc de logement communal le plus important du monde, héritage de la période sociale-démocrate de Vienne la Rouge. Cela constitue un filet de sécurité pour garantir l’accès au logement. Pour réguler le marché privé, une loi nationale limite l’exploitation des loyers et interdit les compléments de loyer pour proximité d’espaces verts. La ville est souvent citée dans la littérature académique comme un exemple de réussite face à la gentrification verte.

À Gennevilliers : cultiver l’art de vivre populaire

À Gennevilliers, le maire communiste Patrice Leclerc s’oppose à l’injonction de mixité sociale. A l’inverse, son intention assumée est de conserver le caractère populaire de sa commune, et donc de lutter fermement contre la gentrification. Il refuse notamment la construction d’écoles privées sur la commune. Dans son livre Inventons un nouvel art de vivre populaire, en plus des solutions ciblées sur la protection du logement social et la maîtrise foncière publique, il préconise de combattre les exclusions à leur source en luttant contre le racisme et les discriminations dans et par la police de proximité. En effet, dans les contextes de gentrification, l’exclusion de plus pauvres se fait aussi par une répression excessive sur l’espace public.

Le Jardin extraordinaire du quartier Bas-Chantenay, Nantes. Crédit photo : Chabe01, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Une approche “juste assez verte” plutôt que des grands projets

Les grands projets spectaculaires de rénovation urbaine et de végétalisation sont des atouts pour le marketing territorial, mais créent des effets d’annonce qui peuvent amorcer une gentrification. À l’inverse, la chercheuse Jennifer Wolch préconise une approche « juste assez verte » (« just green enough ») : des interventions à petite échelle, plus discrètes, informelles, et réparties sur l’ensemble de la ville, qui permettraient d’améliorer subtilement le cadre de vie des quartiers en ayant le plus besoin et d’en garantir le bénéfice à leurs habitants. Parmi les autres pistes, la patrimonialisation permet de conserver l’histoire ouvrière et la culture du quartier face au risque d’effacement.

Planification et sensibilisation

Tous les leviers sus-mentionnés relèvent d’un travail en amont de planification urbaine, car une fois le processus enclenché il semble très difficile à freiner. La problématique de la gentrification verte est assez récente mais des outils voient déjà le jour, comme le guide pratique du BCNUEJ qui contient 50 outils de planification urbaine. Mais pour bien planifier, encore faut-il être conscient du risque. Des organisations citoyennes de nombreuses villes s’engagent dans la sensibilisation des habitants et des élus sur l’histoire de leur quartier, sur les politiques d’aménagement et leurs conséquences.

Le rôle central des habitants

Dans la plupart des cas, les municipalités ont réagi en réponse à des pressions de collectifs habitants, qui ont poussé les élus à adopter des politiques ambitieuses contre la gentrification. De nombreuses victoires ont été obtenues grâce à des mobilisations massives. Des collectifs se sont aussi structurés pour maîtriser eux-mêmes le foncier de leur quartier comme le Chelsea Community Land Trust.

En complément des mesures de régulation du marché immobilier, il reste nécessaire d’impliquer les résidents dans les projets de végétalisation. Que ce soit pour définir les mesures à mettre en œuvre pour protéger le quartier de la gentrification, ou pour concevoir la forme et la gestion du futur espace vert. Comme le souligne Lorien Nesbitt, “Malgré le discours selon lequel « la nature, c’est bon », les espaces verts urbains ne sont pas neutres. Ils reflètent les cultures dominantes qui les ont façonnés et qui les gèrent.” Si un parc n’est pas conçu en accord avec les besoins et usages de la communauté, celle-ci ne se l’appropriera pas, d’autres le feront (comme pour la High Line de New-York). Une démarche d’urbanisme tactique et de co-construction peut permettre de créer, itérativement, des espaces appropriables et réellement adaptés. On peut aussi envisager de laisser la place et d’encourager les initiatives habitantes comme les désormais célèbres jardins partagés, les ruelles vertes de Montréal, ou comme le parc de Cully à Portland construit par ses habitants après négociation d’un partenariat avec la ville. En résumé, les bonnes intentions ne suffisent pas : pour un verdissement juste et équitable, mieux vaut co-construire qu’imposer.