Faut-il planter des arbres en ville ?

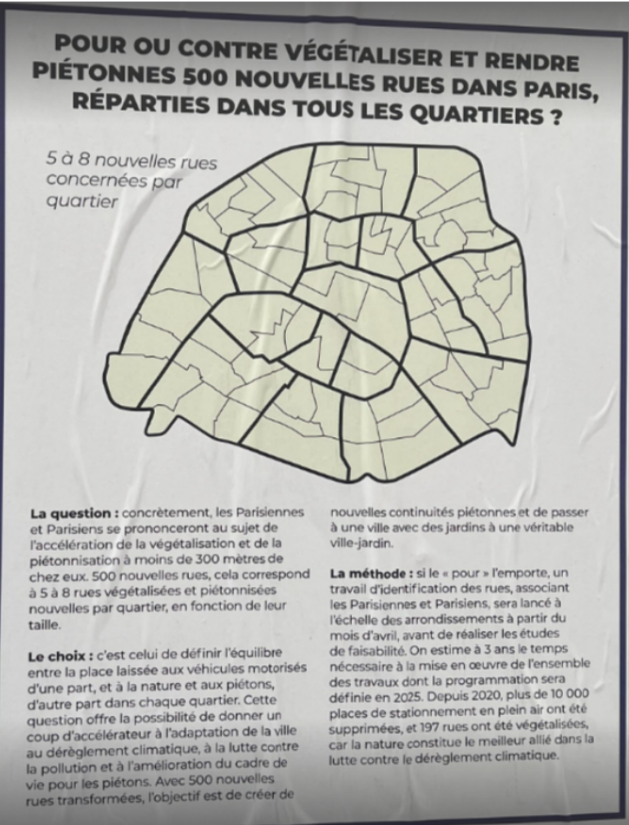

La ville de Paris a lancé une votation pour verdir 500 rues de la capitale. S’il est nécessaire de pérenniser l’arbre en ville pour conserver de la biodiversité, embellir et rafraîchir les villes, cette affirmation ne fait cependant pas l’unanimité. En effet, son cycle de vie n’est pas toujours compatible avec l’aménagement des villes. Quels sont finalement les avantages et les inconvénients de l’arbre en ville, d’un point de vue écologique et social ? Comment penser profondément les interactions urbain/arbre ?

L’arbre en ville: une approche globale qui comprend l’interaction des vivants dans les écosystèmes

La connexion entre humain et arbre a inspiré nombres de théories holistiques voire ésotériques au fil des siècles. Une vision plus institutionnelle et scientifique en place depuis les années 2000, avec l’initiative Millennium Ecosystem Assessment (MEA) lancée par les Nations Unies, définit les services écosystémiques rendus par les arbres. Ceux-ci fournissent des services d’approvisionnement (bois, nourriture), des services de régulation (régulation du climat, de l’air, de la biodiversité) et des services culturels (réduction du stress, renforcement des liens sociaux, embellissement des espaces publics).

Les arbres ont beaucoup à offrir pour atténuer les effets du réchauffement climatique en ville : ils jouent par exemple un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de l’air urbain, en absorbant une partie des polluants atmosphériques d’origine humaine. Leur présence permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur, voire créer des îlots de fraîcheur urbains : en procurant de l’ombre, ils abaissent la température ambiante, notamment en été. L’arbre est donc une priorité pour rendre les villes plus résilientes.

Cette notion de “service” rendu par l’arbre peut néanmoins être interrogée par son côté anthropocentré, réduisant l’arbre à son utilité pour l’humain. Il s’agirait également de considérer les avantages écologiques des arbres en ville sur tout l’écosystème urbain, plutôt que de les centrer seulement sur les habitants et les usagers. Sur le plan écologique, les arbres favorisent la biodiversité en ville en servant d’abris et de sources de nourriture pour les oiseaux et les insectes. Ils participent également à la gestion des eaux pluviales, en absorbant une partie des précipitations et en limitant le ruissellement, ce qui aide à prévenir les inondations. C’est donc l’écosystème global qui interagit avec l’arbre.

A Paris, c’est plus la question de la place des arbres par rapport à celle des voitures qui a été posée. Photo: LDV Studio Urbain

Penser la nécessité des arbres en ville avec l’aménagement urbain actuel

Si l’arbre apporte des bienfaits importants pour le vivant dans l’urbain, il est cependant un sujet de gestion complexe, et non une solution miracle : il ne suffit pas de planter des arbres pour assurer tous ces services; planter et entretenir ces arbres impose des contraintes. Les collectivités, notamment les mairies qui ont la charge de l’entretien des arbres sur l’espace public, doivent s’engager à régulièrement les élaguer, surveiller leur état sanitaire, et intervenir en cas de maladies ou de dégâts. À cela s’ajoutent les nuisances ponctuelles qu’ils peuvent provoquer :

- Des potentiels dangers dans les espaces publics : les chutes de feuilles, de fruits ou de branches qui entraînent des risques de glissade par temps de pluie, Les racines peuvent poser problème lorsqu’elles soulèvent les trottoirs, endommagent les canalisations et les fondations de certains bâtiments, ou deviennent des obstacles pour les personnes à mobilité réduite.

Photo de Leonid Andronov sur Getty

- Une menace pour l’esthétique de la ville : la présence d’arbre peut causer des salissures sur les trottoirs, mais aussi des conflits en raison du masquage de visibilité des enseignes commerciales. L’ombre qu’ils créent peuvent également rendre tangible un sentiment d’insécurité la nuit.

- Enfin, le choix des espèces d’arbres est à questionner : certaines espèces sont allergènes – comme le platane ou le bouleau – et peuvent accentuer les troubles respiratoires chez les personnes sensibles. D’autres espèces peuvent devenir envahissantes si leur gestion n’est pas maîtrisée et menacer les espèces endogènes. Pour pallier cela, l’association Arbre en ville élabore des indicateurs pour aider les collectivités et aménageurs à choisir les espèces d’arbres à planter ; les facteurs qui entrent en compte : la capacité à capter le carbone, à réduire les îlots de chaleur urbains (canopée), à améliorer la qualité de l’air, le potentiel abri de biodiversité, le potentiel non allergisant, et la vulnérabilité de l’arbre face à son environnement. Les municipalités questionnent également leurs choix d’essence à planter. A Lyon par exemple, les platanes ont composé jusqu’à 50% des arbres, mais sont attaqués régulièrement par un parasite. Aujourd’hui, la ville diversifie les espèces plantées, en choisit des plus résistantes aux maladies et au changement climatique.

Les municipalités cherchent des réponses pour contenter le besoin culturel et écologique d’avoir des arbres en ville, tout en réduisant les impacts négatifs, en choisissant d’intégrer les arbres dans les projets urbains pour maximiser les bénéfices tout en réduisant ces inconvénients. Par exemple, les arbres d’ornement et les arbres d’alignement, plantés dans les rues notamment sont des spécimens issus de pépinières et plantés en motte, auxquels on ajoute parfois des systèmes de guidage des racines et un contrôle de la taille des racines pour ne pas endommager les systèmes urbains.

Cette réponse solutionniste où l’arbre rend service tout en étant géré pour correspondre à la structure de la ville minérale est limitante. Elle peut permettre de lisser l’image d’une ville et créer l’illusion d’une approche “durable” de l’urbanisme, mais elle masque les problèmes systémiques de l’urbanisme contemporain (bétonisation, artificialisation). Dans cette vision, les arbres sont liés à la beauté des lieux, à l’aménité paysagère et à un meilleur cadre de vie. Leur présence peut d’ailleurs augmenter la valeur immobilière des quartiers arborés, accélérant les inégalités environnementales et l’exclusion sociale des habitants les plus précaires : À Paris, la proximité immédiate d’un parc ou d’un jardin peut entraîner une surcote immobilière allant jusqu’à +8 %. Planter des arbres semble alors faire partie d’une stratégie pour rendre les villes désirables et attractives.

Pour une prise en compte plus large de l’arbre en ville

Un arbre mort reconverti en assise ou aire de jeu. Photo: LDV Studio Urbain

Réconcilier l’arbre et la ville, jusqu’à créer une véritable écologie urbaine. Avec son objectif de plantation de 170 000 arbres avant 2026, la Ville de Paris a intégré des politiques ambitieuses en matière de nature en ville. Le « Permis de végétaliser », les “Chartes de l’arbre”, et le “Plan Canopée” sont autant d’initiatives qui traduisent une volonté de replacer le végétal au cœur du projet urbain. L’arbre en ville devient un objet politique. Il ne s’agit plus seulement de planter des arbres pour embellir, mais de penser la ville avec et à travers le vivant. Cela suppose de se demander « Pourquoi cet arbre ? À quel besoin répond-il ? Comment en prendre soin ? » C’est une démarche globale pour soigner collectivement la nature, l’intégrer dans la vie quotidienne, non pas comme un ornement, mais comme un être vivant cohabitant avec nous. Dans certains pays comme l’Inde ou l’Equateur, il y a des propositions pour accorder une personnalité juridique à l’arbre : il n’est pas seulement une ressource, mais un sujet reconnu et protégé.

Chez les humains, une sensibilité profonde traverse déjà nos liens à l’arbre. Il est souvent lié à des repères affectifs, des émotions ancrées dans le paysage. Lorsqu’un arbre est abattu — même malade — cela génère parfois une vive opposition : on ne coupe pas sans peine un vivant auquel on est attaché. Ce lien affectif est un levier puissant pour renforcer la place de la nature en ville. C’est tout le sens de l’écologie urbaine autour de l’arbre : une approche intégrée dans laquelle l’arbre est perçu comme un acteur structurant de la ville, au même titre que les infrastructures ou les bâtiments. Elle s’inscrit dans une logique écosystémique, sociale et politique, en plaçant l’arbre au cœur des enjeux de santé, de climat, de justice spatiale et de qualité de vie.

Il s’agit d’appliquer une éthique du care à l’arbre, tout au long de sa vie : de sa plantation à sa maturité, en passant par son entretien, sa protection et son rôle dans le tissu urbain. L’arbre ne doit plus être « au service » de la ville, mais la ville elle-même doit apprendre à s’adapter à la présence du vivant. C’est dans cette perspective que pourra émerger un urbanisme véritablement durable : plus doux, plus résilient, plus habitable. Un urbanisme co-construit avec la nature, dans lequel on rend à l’arbre ce qu’il nous donne afin que l’arbre cesse d’être une parenthèse verte pour devenir une partie intégrante de notre vie.