De nouveaux lieux pour le rétablissement psychique en ville ?

Une maison communautaire au service du rétablissement en santé mentale ? Des lieux de soin d’un nouveau genre accueillent des personnes traversant un épisode de crise psychique. Il s’agit de logements associatifs où les personnes sont libres de circuler et d’habiter la ville, où les soignants jouent aussi un rôle d’hébergeurs et de facilitateurs. L’objectif : offrir une alternative à l’hospitalisation en psychiatrie, et lutter contre la précarisation et la stigmatisation des personnes vivant avec des fragilités psychiques.

La santé mentale est la grande cause nationale 2025, l’occasion de constater que les personnes en fragilité psychique sont encore tenues à l’écart de la société et de la ville. Jusque dans les années 60, les asiles et hôpitaux psychiatriques étaient les seuls espaces de vie qui leur étaient accordés. La politique de sectorisation d’après la seconde Guerre Mondiale a ordonné l’ouverture de structures ambulatoires de soins directement implantées dans la ville : centre médico-psychologique, hôpital de jour, et centre d’activité thérapeutique à temps partiel. Ceux-ci permettent aux patients d’être pris en charge tout en restant dans leur milieu de vie. Un progrès important qui présente néanmoins deux grandes limites. D’une part, il y a la persistance de la stigmatisation et de l’exclusion : le fait d’être présent dans la ville ne signifie pas s’y sentir inclus. Et d’autre part, ces solutions sont réservées à certains patients seulement. Les personnes en situation de crise, que le corps médical estime dangereuses ou incapables de se prendre en charge, et en particulier les personnes sans domicile, sont généralement hospitalisées sans consentement par manque d’alternatives (96 000 personnes soignées sans leur consentement en France en 2018).

Pour pallier ces limites du système de soin hospitalier, lutter contre la stigmatisation et questionner radicalement la psychiatrie, des personnes concernées et des soignants se sont réunies pour créer des lieux de rétablissement communautaires. Les premières maisons Soteria ont ouvert dans les années 70 aux Etats-Unis. En Europe, à la même période, le premier Wegloophuizen (“maison de la fugue”) aux Pays-Bas puis le Weglaufhaus à Berlin ont été ouverts par des activistes de divers mouvements pour les droits des personnes psychiatrisées. En France, le Lieu de Répit a été créé en 2017 à Marseille, le dispositif Un chez soi d’abord est expérimenté dans plusieurs villes, L’Autre “lieu” à Bruxelles, et d’autres lieux sont en création comme la Case en + à Lyon. On y accueille principalement des personnes sans logis traversant un épisode de crise psychique, qui souhaitent être accompagnées pour se rétablir mais refusent une nouvelle hospitalisation potentiellement traumatisante. Comment ces alternatives fonctionnent-elles, et en quoi agissent-elles pour le droit à la ville des personnes concernées par la psychiatrie ?

Une base commune, la contestation du modèle de soin en psychiatrie

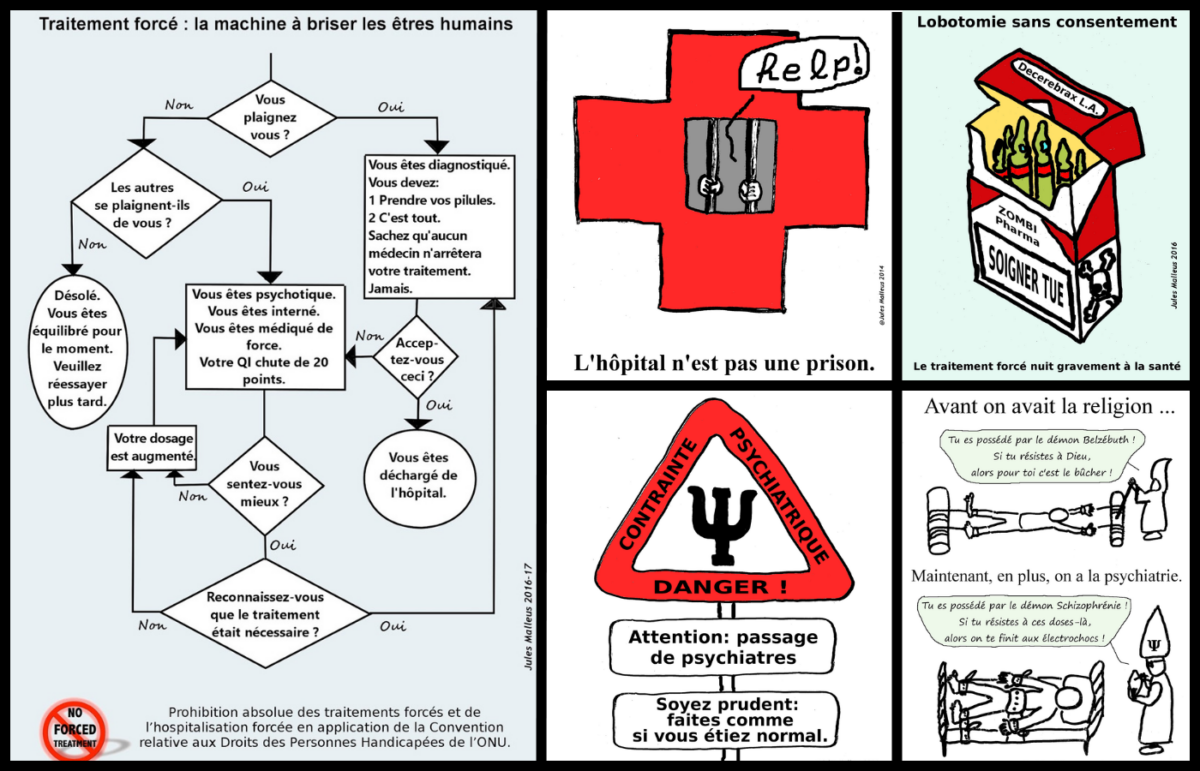

Illustrations du collectif d’usagers et survivantes de la psychiatrie Arrêt des traitements forcés. Image Jules Malleus, licence CC-BY-4.0

Depuis les années 60-70, un mouvement d’anciens usagers et usagères de la psychiatrie dénonce les traitements subis lors de leurs hospitalisations. Ils plaident pour un accompagnement plus respectueux de leurs libertés fondamentales et de leur dignité, et pour le respect de leur libre-arbitre concernant la prise de traitements neuroleptiques lourds. La psychiatrie dans son ensemble est l’objet d’une critique de fond depuis de nombreuses années. Il semble nécessaire de penser d’autres modèles, mais l’hôpital public manque actuellement de moyens pour celà. Des collectifs de patients et de soignants se réunissent donc à travers le monde pour inventer et faire vivre des alternatives.

Un modèle précurseur, les maisons Soteria

Une maison Soteria à Berne, Suisse. Crédit photo : Sagowurm, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

L’inspiration initiale de ces lieux alternatifs comme Lieu de Répit semble être le modèle des maisons Soteria, développé en Californie dans les années 70 par le psychiatre Loren R. Mosher. Basées sur le modèle du rétablissement, celles-ci s’appuient sur les principes fondamentaux suivants : la présence majoritaire de non-professionnels du soin parmi le personnel, le respect des décisions et de l’autonomie des usagers, la recherche de sens aux expériences psychotiques plutôt que leur pathologisation, le recours aux neuroleptiques nul ou minimal mais jamais forcé, le lien social et les responsabilités communes. Cette approche vise à créer un environnement thérapeutique plus humain qu’institutionnel, ressemblant plus à un domicile qu’à un hôpital, et favorisant un sentiment de communauté et de normalité. Elle a donné des résultats prometteurs en termes de réduction du besoin de médication et en termes de qualité de vie des usagers.

En pratique, comment ça fonctionne ?

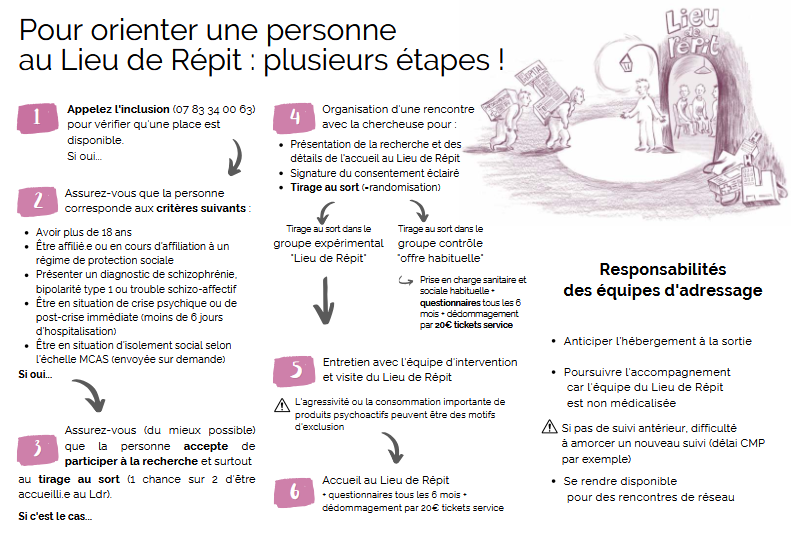

Fiche d’information sur l’accueil au Lieu de Répit, 2017

Le Lieu de Répit propose des contrats d’hébergement d’un mois reconductible jusqu’à trois mois maximum. D’autres lieux offrent des séjours de quelques semaines à six mois. Il s’agit d’un logement temporaire pour se rétablir en sécurité, à l’abri des difficultés de la rue. Chaque locataire dispose d’une chambre privative et partage le reste des espaces avec les autres résidentes et résidents. Des salariés sont présents en journée, ils ont un rôle de facilitation de la dynamique collective et de suivi des personnes accueillies. Le règlement intérieur met l’accent sur la responsabilité de chacun, la non-violence, mais aussi la transparence du suivi médical et des décisions. L’approche est basée sur l’Open Dialogue, une philosophie de soin conçue en Finlande qui s’adapte aux besoins, ressources et attentes des individus, en impliquant tout le réseau social de la personne.

Favoriser la participation et l’autonomie

Les projets valorisent l’autonomie des personnes, notamment par la gestion quotidienne du lieu qui est partagée par les résidents et le personnel dans une optique d’horizontalité. La préparation des repas et les tâches ménagères sont réalisées en commun et des “conseils de maison” ont lieu régulièrement. Il s’agit d’un répit plutôt actif, qui valorise les capabilités de chacun, à l’inverse de la perte d’autonomie et l’infantilisation parfois vécues à l’hôpital. Les activités sont tournées vers la transition et le “rebond” vers la sortie : régler les problèmes administratifs et relationnels, assurer l’accès aux droits, trouver une solution de logement pérenne, se constituer un réseau de soutien. Sans pour autant forcer des conceptions normatives du rétablissement qui peuvent être particulièrement anxiogènes.

Pair-aidance et empowerment

Dans ce modèle du rétablissement communautaire, la folie est acceptée et accompagnée par les autres résidents et pair-aidants dans une ambiance chaleureuse et sécurisante. Leur expérience personnelle les met en capacité d’offrir de la compréhension et une écoute bienveillante sans stigmatisation. Cela leur permet aussi de retrouver une place valorisante dans le groupe social. Une recherche-action menée au Lieu de Répit en 2022 a montré que, comparé à l’enfermement vécu à l’hôpital, l’accueil communautaire et la possibilité de partager ses expériences avec des pairs était perçu comme un facteur d’empowerment : « On n’est pas seul, quand j’étais à la rue j’étais seul, on s’est écarté de moi, j’ai perdu mes amis, l’aide ne dure pas très longtemps, on est marginalisé, et c’est de ta faute quoi, alors que ça n’a rien à voir, le fait de se retrouver avec des gens dans la même situation, ça apporte logiquement un endroit où on peut se poser, s’entraider, partager nos expériences. »

<iframe width= »560″ height= »315″ src= »https://www.youtube-nocookie.com/embed/SAJCUdubsZ8?si=k9x-QdCdHBMyo80m » title= »YouTube video player » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share » referrerpolicy= »strict-origin-when-cross-origin » allowfullscreen></iframe>

Reportage vidéo sur le Lieu de Répit réalisé par le média Konbini

Un pilotage collectif

En plus d’être impliquées dans la gestion quotidienne du lieu, les résidentes et résidents participent en tant qu’experts d’expérience aux réunions de fonctionnement et au comité de pilotage aux côtés d’anciens résidents, des aidants et pairs en santé mentale, et du personnel soignant. Au Lieu de Répit, le COPIL implique également “les représentants des institutions et équipes partenaires du projet, des élus locaux, des associations d’habitants du quartier, des journalistes, afin que le débat sur l’accueil et la prise en charge de la « crise psychiatrique » soient ouverts à tous les citoyens et non pas seulement à des experts de la « santé mentale»”.

La collaboration avec les pouvoirs publics permet également de prétendre à des subventions afin de garantir aux locataires un loyer très modéré voire gratuit. Le Weglaufhaus bénéficie par exemple d’un financement à la nuitée, tandis que le Lieu de Répit reçoit des financements de l’ARS et est soutenu par l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, l’Université Aix-Marseille Université, et l’Institut régional du travail social.

Une question de droit à la ville

Faire partie de la ville et pouvoir agir sur elle sont des facettes essentielles du droit à la ville, qui repose sur deux éléments fondamentaux (Lefebvre, 1968).

La première facette, “faire partie de la ville”, relève du droit d’appropriation. Il s’agit de la possibilité de présence dans l’espace public et d’accès aux lieux de rencontre et d’échange. Dans ce sens, le collectif lyonnais réuni autour de la création de La Case en + projette un lieu ouvert sur l’extérieur, perméable, et ancré dans la communauté afin de lutter contre l’isolement social des personnes. Une ambition résumée par un membre du collectif : “Pour moi c’est l’idée de ne pas mettre des murs dans cet endroit-là, parce que quand on sort, après les murs sont encore plus hauts.” La liberté de circulation et le maintien des personnes dans la ville, permettent d’éviter une rupture de leur trajectoire de vie et augmente leurs chances de se (ré)insérer dans la societé. nt

“Pouvoir agir sur la ville”, seconde facette du droit à la ville, fait référence au droit à la participation, ou selon Mark Purcell : “le droit des habitants à participer pleinement aux décisions qui produisent l’espace urbain”. En effet, la seule possibilité de présence dans la ville ne suffit pas pour s’y sentir inclus. Sur ce point, on constate que les personnes en fragilité psychique sont souvent exclues de la vie démocratique. La possibilité de s’associer en collectifs pour créer des lieux à leur image et s’entraider, contribue considérablement à leur empowerment.

Une dé-stigmatisation nécessaire

À Berlin, le Weglaufhaus avait rencontré une forte opposition du voisinage qui craignait de voir son quotidien perturbé par les nouveaux arrivants. Dans une société où la santé mentale est encore un tabou et où la folie a toujours été confinée dans des asiles ou derrière des barreaux, il est peu étonnant que son arrivée en ville suscite des angoisses. Pour lutter contre la psychophobie et l’exclusion, un travail de dé-stigmatisation est nécessaire. Ces lieux et collectifs y participent activement. Utopie réaliste, l’essaimage du modèle du Lieu de Répit porte le potentiel pour les personnes concernées d’inventer leurs propres solutions et de s’insérer dans la société selon leurs propres modalités.