Transformer les déblais de chanter : comment les expérimentations en surcyclage peuvent faire évoluer les gouvernances

Plus de 20 millions de tonnes de terre excavée sortent des chantiers franciliens chaque année, représentant environ 60 % des déchets du secteur en Île-de-France. D’ici 2030, le Grand Paris générera à lui seul 400 millions de tonnes de déblais, un volume colossal qui en fait un enjeu majeur de réflexion sur sa gestion : comment valoriser ces terres d’excavation, comment transformer ce déchet en ressource ? L’expérimentation Cycle terre à Sevran esquisse une réponse : surcycler les terres excavées en matériaux de construction en terre crue. Au-delà d’une solution technique, ce projet réinterroge les modèles de gouvernance de ces déblais de chantier : qui pilote la transformation et selon quelles logiques ?

Un déchet massif en quête de gouvernance

Les déblais résultant des travaux constituent des déchets aux yeux de la loi. Qu’ils soient pollués ou non, le Conseil d’État juge que la police des déchets est applicable aux déblais issus des chantiers. En effet, selon l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, les déchets regroupent « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Un statut juridique paradoxal au vu de la quantité et de la qualité de matière que ces « déchets » peuvent représenter. Quant à leur gouvernance, le Conseil d’État semble mettre la responsabilité sur le maître d’ouvrage. Dans les faits, la gestion des déblais est prise en charge sur les chantiers par différents gestionnaires comme ECT, Picheta, Cosson ou la Société des Grands Projets. Ces gestionnaires sont chargés par maîtrise d’ouvrage du transport, du stockage et de la valorisation de ces terres excavées.

Ainsi, la prise en charge des déblais sur le chantier peut impliquer différents processus de valorisation : idéalement sur site, ou hors site pour réaliser des aménagements paysagers, des golfs, ou de la production de matériaux. Ils peuvent être également utilisés pour remblayer des carrières, mais la sélection de carrières à remblayer dans les régions voisines, proposée par la métropole, est source de tensions. En 2025, c’est près d’un cinquième de ces terres, enrobés et autres gravats qui sont déversés dans les régions avoisinantes, principalement en Normandie et dans les Hauts-de-France. Dans tous les cas, l’objectif est de limiter les distances de transport mais les volumes franciliens restent un enjeu majeur.

L’absence de hiérarchisation des modes de valorisation pose problème. En mettant sur un pied d’égalité le remblayage de carrières, les aménagements paysagers et la production de nouveaux matériaux, on occulte deux questions essentielles : leur contribution réelle à l’économie circulaire et leurs conséquences sur la qualité environnementale locale.

Le surcyclage : d’un déchet à une ressource

Et si les déblais n’étaient plus un problème à gérer, mais une matière première à transformer ? C’est le pari du surcyclage : donner aux terres excavées une valeur supérieure à leur état initial.

À Sevran en Seine-Saint-Denis, la fabrique Cycle Terre enclenche sa production en 2021. Ce projet, lancé en 2018, propose une nouvelle gouvernance pour ces terres excavées, un surcyclage par la transformation de ces terres en matériaux de construction. Un projet ambitieux et vertueux qui propose de repenser les déchets de chantier en de véritables ressources de matière. Accompagnée par la ville de Sevran, la fabrique Cycle Terre propose la structuration d’une filière locale dédiée aux pratiques de la terre crue.

Cycle Terre repose sur une coopération inédite d’acteurs issus de la terre crue, de l’aménagement et de la construction. Cette coalition mobilise des compétences complémentaires tout au long de la chaîne de transformation : l’ingénierie des sols, des expertises de la transformation, l’intégration architecturale et la certification. S’y ajoutent les producteurs de déblais et prescripteurs potentiels comme la Société des Grands Projets, Grand Paris Aménagement, la commune de Sevran et Quartus, promoteur engagé dans la construction en terre crue. Cette gouvernance coopérative impliquant les autorités urbaines, marque une rupture : elle publicise la gestion des déblais, jusqu’alors régulée principalement par des entreprises de travaux publics.

L’association les canaux, propose de plonger dans ce processus de la fabrique Cycle Terre : Embarqué – Episode 5 : Cycle Terre construire un avenir circulaire

Le défi des volumes et de la rentabilité économique

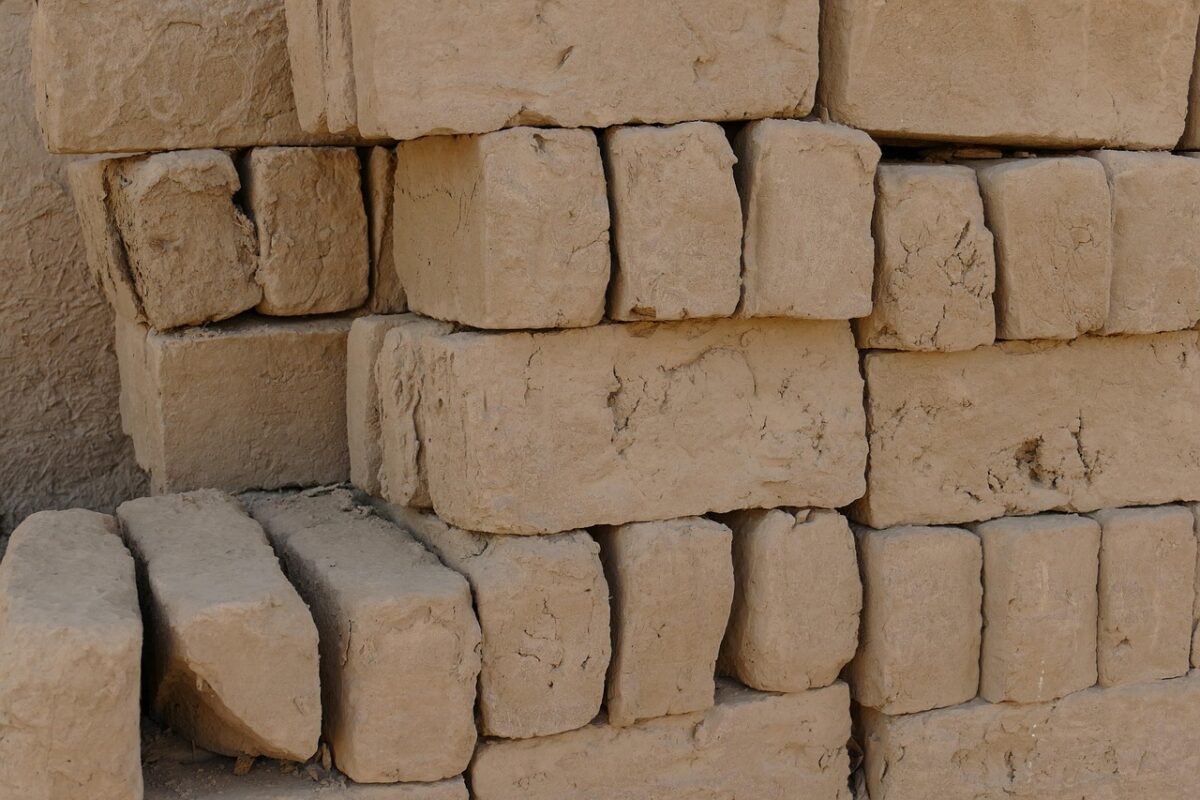

Bien que le projet Cycle Terre ait démontré sa maîtrise technique du processus de surcyclage des terres excavées en développant trois familles de matériaux certifiés (briques de terre comprimée, panneaux et mortier). Les matériaux produits affichent des qualités environnementales remarquables : un bilan carbone très faible, une réutilisabilité totale comme matière première, et des propriétés perspirantes qui en font un régulateur hygrométrique naturel.

La fabrique traite actuellement 8 000 tonnes de terres par an, permettant de produire 600 000 briques, 70 000 panneaux et 3 400 tonnes de mortier. Ces volumes restent modestes face aux 20 millions de tonnes de déblais générés annuellement en Île-de-France. Ce décalage vertigineux soulève une question structurelle fondamentale : comment passer d’une expérimentation qui a fait ses preuves à l’échelle d’un démonstrateur vers une véritable filière industrielle capable d’absorber une part significative de ces flux massifs de terres excavées ? Le défi ne réside plus dans la faisabilité technique, désormais établie, mais dans la capacité à multiplier ces unités de transformation et à créer un réseau de fabriques suffisamment dense pour traiter des volumes comparables à ceux actuellement envoyés en remblayage de carrières.

Brique de terre crue. -©Falco via Pixabay

L’enjeu de la pérennisation du modèle de gouvernance

Soutenu par l’Union Européenne à travers le dispositif Actions Innovatrices Urbaines, Cycle Terre se positionne comme une expérimentation aux ambitions de diffusion. Un « kit de duplication » a été rédigé à destination de futurs porteurs d’unités de surcyclage. Néanmoins la pérennisation et la réplicabilité du modèle se heurtent à des obstacles majeurs de gouvernance et de viabilité économique qui conditionnent tout passage à l’échelle. Le modèle coopératif développé par Cycle Terre, qui associe autorités urbaines et acteurs privés dans une logique intégrant des critères environnementaux et sociaux, représente une rupture avec le système dominant où les entreprises de travaux publics gèrent les déblais selon une rationalité strictement économique privilégiant les volumes et la rentabilité immédiate. Or, cette publicisation de la filière se confronte à une réalité économique implacable : à l’heure actuelle, aucun dispositif de soutien financier n’existe pour accompagner la mise en place de ces modalités de valorisation vertueuses. Le remblayage en carrière demeure la solution la moins coûteuse, perpétuant ainsi un modèle où la logique de volume l’emporte systématiquement sur les objectifs de circularité.

Au-delà du financement, le changement d’échelle requiert également une transformation profonde des pratiques professionnelles, passant notamment par la formation massive des maîtres d’ouvrage, architectes et entreprises du bâtiment. Cycle Terre, conçu dès l’origine comme un lieu de démonstration, ambitionne de devenir un centre de formation et d’artisanat. Avec la reprise du projet sous la forme de Re-Cycle Terre, associant notamment Edifice, organisme de formation en écoconstruction, cette ambition se concrétise.

La transition d’un projet démonstrateur vers une filière structurée implique de résoudre ces incertitudes. Elle suppose également d’inverser le paradigme dominant : ne plus adapter les ressources aux projets architecturaux standardisés, mais concevoir des bâtiments en fonction des matériaux disponibles localement. Ce basculement, porté par des acteurs comme Quartus ou des architectes engagés, reste marginal mais la voie est ouverte avec le “kit de duplication” produit par Cycle Terre qui imagine les perspectives d’une diffusion dans d’autres territoires du Grand Paris et au-delà.