La ville laisse-t-elle la place à la poésie ?

La poésie est une manière de s’emparer de son rapport à la ville grâce à l’art, l’imaginaire et le langage. Au coin d’une rue, dans une architecture, à travers un aménagement, le passant peut se laisser submerger par la sensibilité qu’elle offre. Parallèlement, la ville semble de plus en plus rigide. Offre-t-elle encore beaucoup d’espace de poésie ?

Depuis toujours, les poètes s’inspirent de leur environnement pour écrire. Si la nature fut le terrain privilégié des romantiques, la modernité urbaine a très vite inspiré une autre génération. Baudelaire a arpenté les boulevards parisiens pour en faire naître ses Tableaux parisiens. Apollinaire célébrait les ponts de la Seine et les affiches publicitaires dans Zone. Plus récemment, Jacques Réda a consacré toute son œuvre à une déambulation poétique dans les rues de Paris.

La ville, pourtant, n’apparaît pas spontanément comme un écrin de poésie. Les trottoirs, les feux tricolores, les zones commerciales ou les rocades sont d’abord pensés pour fluidifier les circulations, rationaliser les déplacements, assurer la sécurité au détriment parfois de la spontanéité, de l’imaginaire ou de la contemplation. Dans cet univers normé, la place laissée à l’imaginaire semble réduite.

Entre spontanéité et planification, comment la poésie s’exprime-t-elle aujourd’hui dans la ville ?

Quand la ville devient poème malgré elle

La ville contemporaine est souvent conçue sous l’angle de l’efficacité : plans de circulation, normes de sécurité, optimisation des surfaces. Pourtant, derrière cette rationalité, des failles apparaissent. Ce sont dans ces interstices que surgit la poésie.

Il y a d’abord la poésie des matières et des formes. Un escalier en colimaçon qui s’élève au détour d’une cour intérieure, un reflet dans une vitrine qui superpose ciel et façade, une passerelle suspendue qui semble défier la gravité : l’architecture elle-même, parfois à son insu, déclenche un imaginaire.

La nature, elle aussi, s’invite à sa manière. Les herbes folles poussant entre les pavés, une glycine qui recouvre un mur gris, un arbre enraciné au milieu d’un carrefour rappellent que le végétal ne se laisse pas enfermer. Ces surgissements deviennent de petites respirations poétiques dans le quotidien urbain.

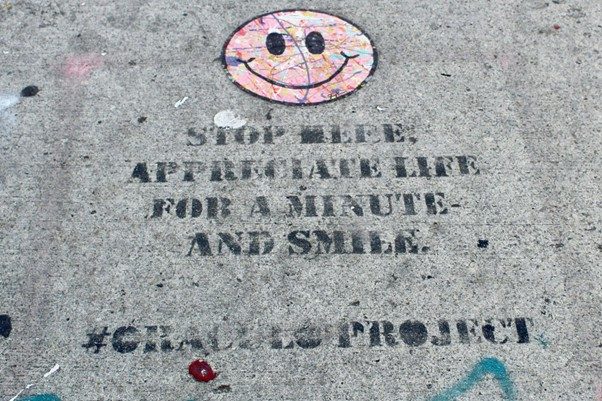

Enfin, la poésie spontanée prend souvent la forme d’une inscription éphémère : un tag rageur, une phrase griffonnée à la craie, un sticker collé sur un panneau. Ces marques, parfois perçues comme des dégradations, sont aussi des fragments de poésie urbaine. Miss.Tic, Blek le Rat ou Banksy ont montré combien un simple geste graphique pouvait transformer un mur en support d’émotion.

© Paola Andrea sur unsplash

Quand la poésie s’invite dans les politiques urbaines

Mais la poésie ne se limite pas à ces surgissements inattendus. Certaines villes choisissent de l’inscrire dans leurs projets urbains, comme un langage parallèle de l’espace public.

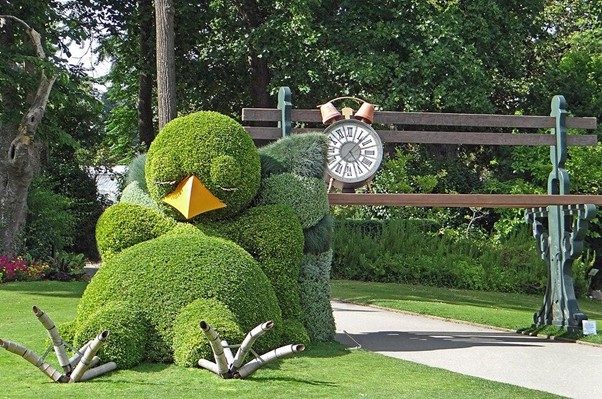

À Nantes, le dessinateur Claude Ponti transforme chaque été le jardin des plantes en terrain de jeu poétique : bancs aux dimensions démesurées, créatures imaginaires, parcours détournés. Ici, l’aménagement devient un conte grandeur nature, offrant aux habitants une expérience sensible et ludique de leur ville.

Installation de Claude Ponti au Jardin Botanique de Nantes ©Wikimedia Commons

D’autres métropoles s’appuient sur l’art urbain pour rendre la poésie visible. À Lyon, la fresque des Canuts transforme une façade en immense trompe-l’œil vivant. À Vitry-sur-Seine, la municipalité a invité des artistes de street art du monde entier à investir les murs, créant une véritable galerie à ciel ouvert. Montréal, de son côté, organise « L’allée de la poésie », un festival où les rues s’emplissent de lectures publiques et d’inscriptions au sol, parfois visibles seulement à la pluie.

Enfin, certaines collectivités revendiquent une politique de la poésie. Le label Ville et village en poésie distingue celles qui intègrent les mots dans l’espace urbain : poèmes affichés sur les abribus, lectures dans les écoles, plaques commémoratives qui deviennent supports de vers. Ces initiatives montrent que la poésie peut être pensée comme un outil de lien social et de mise en valeur du territoire, au même titre que la culture ou l’écologie.

Ces initiatives rappellent que la poésie n’est pas qu’affaire d’écrivains : elle peut être une politique urbaine, un outil de lien social et de mise en valeur du territoire.

Vers une ville plus sensible

La ville n’est donc pas condamnée à l’aridité. Elle offre des prises pour la poésie, qu’elles soient spontanées ou planifiées. Mais le défi reste de préserver ces espaces de respiration face à la pression de la rentabilité et de la densité.

Imaginer une ville plus douce, plus réceptive aux émotions, c’est accepter que la poésie fasse partie de son tissu. Non comme un luxe, mais comme une condition pour habiter pleinement. C’est peut-être elle qui permet aux habitants de voir leur environnement autrement : non plus comme une mécanique de flux, mais comme un espace de vie sensible et partagé.

La poésie urbaine, en définitive, n’est pas une option : elle est ce qui permet de voir la ville autrement, de la vivre non seulement comme un cadre, mais comme une expérience sensible et partagée. Et si la ville poétique n’était pas une utopie, mais une condition pour habiter demain ?